经皮给药系统(transdermal drug delivery system,TDDS)又称经皮治疗系统(transdermal therapeutic system,TTS),是指药物经皮肤吸收进入体循环,从而达到全身或局部治疗作用,实现疾病预防和治疗的新型给药途径。经皮给药系统是继口服、注射后的第三大给药系统,常用于评定药物通过皮肤吸收的情况。

根据治疗需要,药物可穿透至真皮层甚至进入血液循环,以发挥局部或全身治疗效果。而化妆品作为皮肤外用制剂,不需要通过皮肤进入到体循环,其功效的发挥要求有足量的有效成分到达并保持在皮肤和浅表组织中。因此,研究化妆品中有效成分在皮肤靶部位的吸收和分布,对功效原料的研发具有重要指导意义。

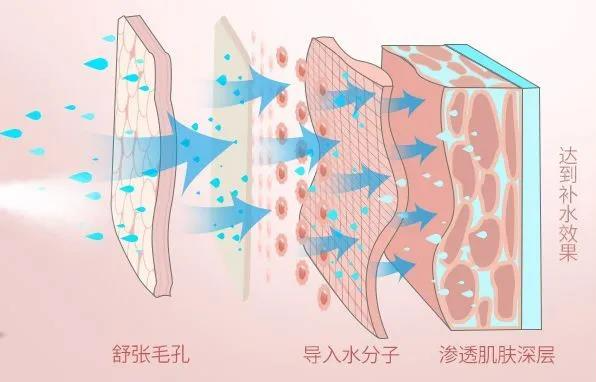

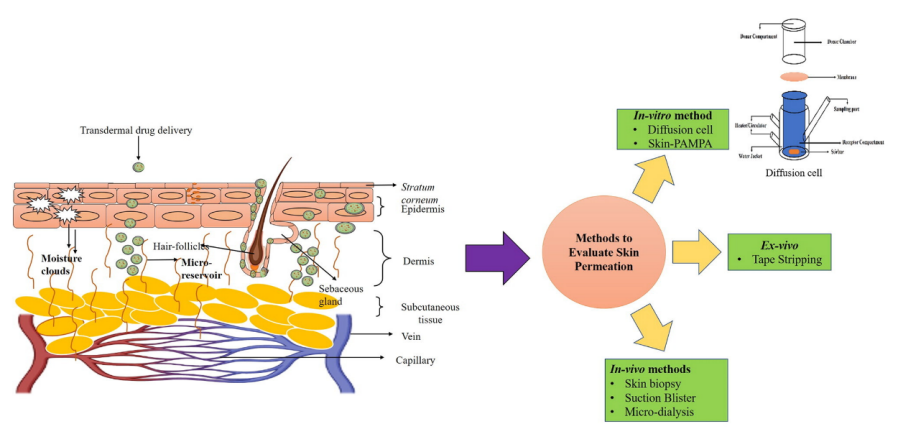

图1 化妆品的透皮吸收

透皮吸收实验方法可分为两类:体内(in vivo)吸收方法和体外(in vitro)吸收方法。体内实验方法已得到广泛应用并趋于成熟,用于测定受试物通过皮肤进入体内的渗透率。它使用多数毒理实验常用的实验动物,这些实验动物具有完好的生理和代谢系统,经过合理修改还可以使用其他种属的实验动物以满足不同实验需求,但需要使用活体动物,且放射性标记受试物及确定早期皮肤吸收特征比较困难。

体外吸收试验方法可用于测定受试物进入和通过离体皮肤进入液体池的过程:使用无活性皮肤只能进行扩散研究,而新鲜有代谢能力的离体皮肤可同时进行扩散和代谢研究。这种实验方法可用于筛选和比较不同制剂的受试物进入和穿透皮肤的能力,也能为化学物的人体透皮吸收提供评估模型。

目前,透皮吸收和分布在药物研究方面比较多,在化妆品领域的应用和发展也日渐成熟。体外法有离体皮肤Franz扩散池模型法、人工膜渗透测定技术(PAMPA)以及磷脂囊泡的渗透测定技术等。在体法有胶带粘贴法、微透析法和激光扫描共聚焦显微镜等。

影响透皮吸收的因素

化妆品透皮吸收途径主要有角质层、毛囊、皮脂腺和汗管口。

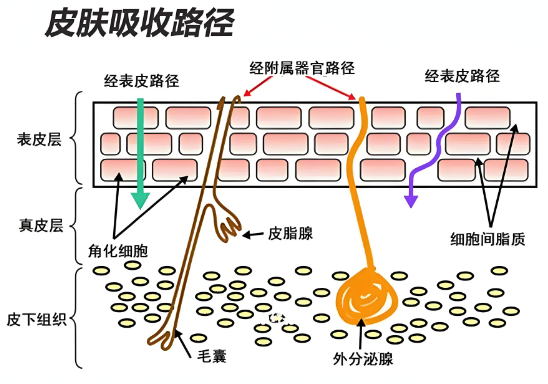

图2 经皮吸收途径

角质层是主要的吸收途径,经角质层渗透的途径有细胞间途径和跨细胞途径两种:(1)细胞间途径:化学物质绕过角质细胞,通过角质细胞间连续分布的细胞间质透入皮下;(2)跨细胞途径:化学物质直接穿过角质细胞和细胞间质,在水相和脂相中交替扩散。

皮肤附属器(毛囊、皮脂腺和汗管口)与整个皮肤表面积相比仅占1%以下,部分大分子物质及离子型物质难以通过富含类脂的角质层,经由这些途径进入皮肤。一般认为脂溶性、非极性物质易通过细胞间隙的脂质双分子层扩散,而水溶性和极性物质易通过角质细胞扩散。

不同的年龄、性别、物种、遗传差异、环境因素、生活方式和皮肤健康状态都会导致角质层厚度的变化,从而影响透皮吸收。此外,药物或化妆品的分子量、物理状态、电离水平、溶解性、浓度、剂型、pH值以及皮肤暴露时间,都直接影响着吸收程度。

促进透皮吸收的方法

- 化学渗透增强剂:某些化合物能够暂时改变皮肤屏障结构,增加化妆品的透皮吸收。常见化学渗透增强剂包括:脂溶性增强剂(如油酸、异丙酸等)、表面活性剂(如十二烷基硫酸钠、聚山梨醇酯等)、溶剂(如丙二醇、乙醇等)。

- 物理方法:

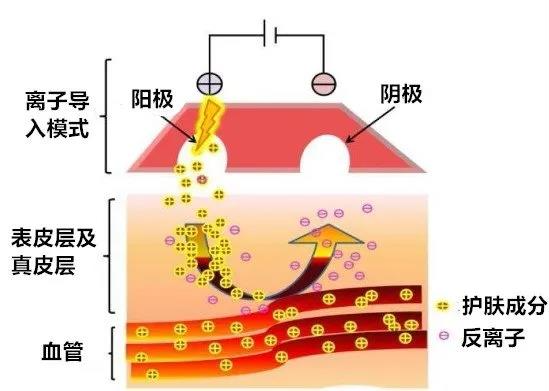

电渗透(离子导入法):利用电流打开皮肤细胞间紧密连接,促进化妆品分子通过皮肤。

图3 电渗透(离子导入法)示意图

超声波(声波渗透):利用超声波能量暂时扰动皮肤屏障,增加化妆品的透皮吸收。

微针技术:使用极细的微针来物理穿透角质层,形成微通道,促进成分吸收。

电穿孔法:通过短时间的高电压电脉冲暂时改变细胞膜或生物膜的通透性,从而使大分子物质如药物、DNA等能够穿过细胞膜进入细胞内部。

3.纳米技术:利用纳米尺度的载体(如脂质体、固体脂质纳米粒、纳米乳剂等)包裹活性成分,使其更容易地穿透皮肤屏障。提高成分的稳定性和皮肤渗透能力,减少刺激性。

图4 纳米技术促进透皮吸收

4.配方优化:通过优化药物配方中的pH值、粘度、浓度等因素,以适应皮肤的特性,从而增加药物的透皮吸收。使用乳化剂和稳定剂来提高配方的稳定性和皮肤接受度。

5.使用天然促透剂:如某些植物提取物和精油,含有可以增强皮肤吸收的化合物。

通过这些方法,可以显著提高化妆品中活性成分的透皮吸收,从而增强产品的有效性和用户使用体验。不过,使用这些技术时也需要考虑到成分的安全性和皮肤敏感性,以确保产品既有效又安全。

透皮吸收的原理

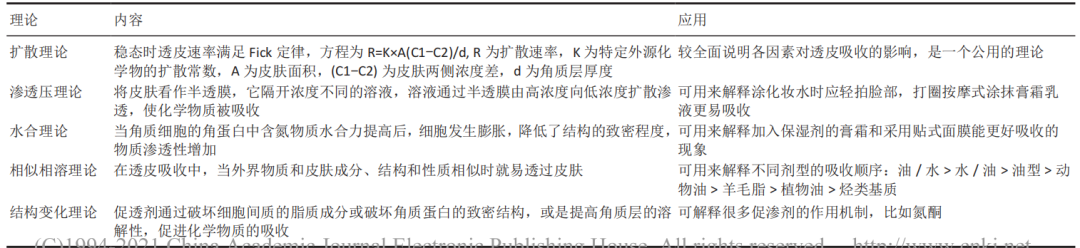

化妆品透皮吸收的理论主要有:扩散理论、渗透压理论、水合理论、相似相溶理论和结构变化理论。

图5 透皮吸收理论的内容及应用

不同剂型的透皮吸收程度不同,其吸收顺序:油/水型>水/油型>油型>动物油>羊毛脂>植物油>烃类基质。当其组成与皮肤越相似,吸收顺序就越靠前。其中,油/水型比水/油型更易吸收,是因为基质中的水分使角质层的水合力增加,这又用到了前面的水合理论。

透皮吸收的检测方法及应用

透皮吸收在化妆品领域的应用和发展日渐成熟。保湿、美白、延缓衰老等化妆品功效成分的开发与应用,需要建立在透皮吸收的基础上。目前,常用的透皮吸收评价方法可大致分为体外法和体内法。体外法有离体皮肤Franz扩散池模型法、人工膜渗透测定技术(PAMPA)等。在体法有胶带粘贴法、微透析法和激光共聚焦显微镜等。

图6 透皮吸收的检测方法

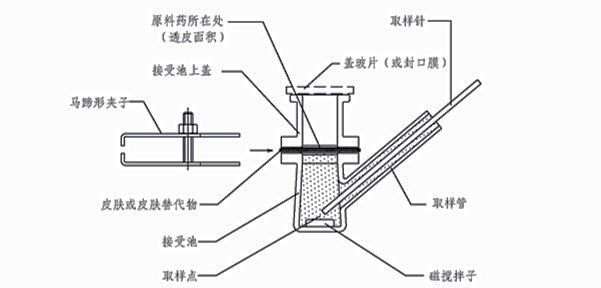

1.Franz扩散池法

Franz扩散池法基于Fick's第一扩散定律,即物质由高浓度区域向低浓度区域扩散的原理,广泛应用于体外透皮吸收测试,可采用人工皮脂膜、乳猪皮或小鼠皮等动物皮肤作为实验材料。乳猪皮作为载体,将其固定在供给室和接收室之间,药物处于供体室并通过半透膜向受体室的低浓度介质扩散。通过测定一定时间后受体室中的药物浓度,可计算出药物的扩散百分率、累积渗透量、透皮系数以及回收率,从而评估药物的透皮吸收效率。

图7 垂直式Franz扩散池示意图

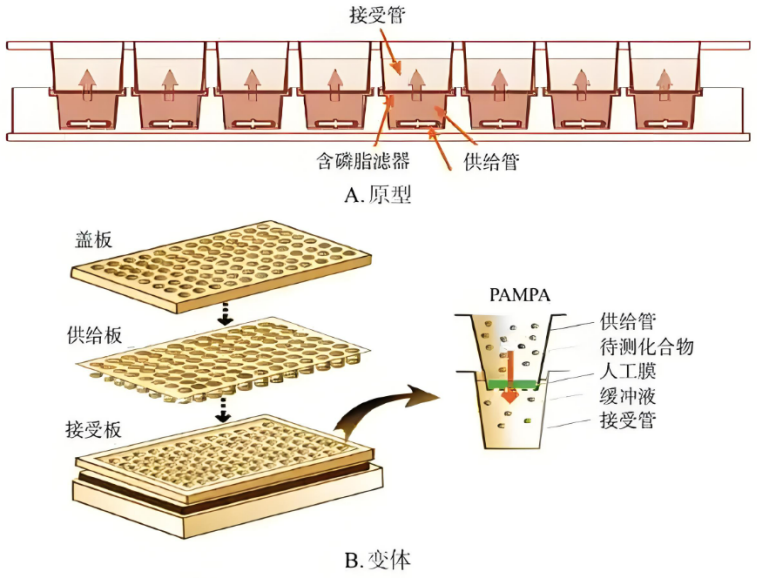

2.人工膜渗透测定技术(PAMPA)

PAMPA是一种用于评估药物透膜能力的体外实验方法。该方法通过使用人工合成的膜来模拟生物膜的屏障功能,主要用于快速筛选药物分子的透膜性。在PAMPA法中,通常使用含有磷脂组成的人工膜,该膜被夹在两个相邻的溶液室之间,模拟如肠道、皮肤中药物的被动扩散过程,化妆品透皮吸收中应用较少。

图8 PAMPA模型结构示意图

3.胶带粘贴法(Tape Stripping Method)

胶带粘贴法利用粘性胶带逐层去除皮肤表面的角质层细胞,是一种用于评估透皮吸收和表皮层药物含量的体表研究技术,主要用于测定药物或化妆品成分在皮肤表层的积累情况。每次粘贴和剥离胶带都会带走一部分角质层细胞,通过分析这些细胞上残留的药物或化学物质的量,评估该物质的皮肤渗透和积累情况。该法操作简单,成本低廉,可同时研究同一志愿者的多个取样点,但不适用于测定挥发性和快速穿透性的化学物质,不能提供药物在更深层皮肤如真皮层的分布信息。

4.共聚焦拉曼光谱技术(Confocal Raman Spectroscopy)

共聚焦拉曼光谱(Confocal Raman Spectroscopy,CRS)是一种非侵入性的光学技术,利用拉曼散射原理分析物质的化学组成和结构。在透皮吸收研究中,共聚焦拉曼光谱可以在无需破坏样本的情况下,对皮肤内部结构和化学物质分布进行动态跟踪,确定化妆品、药物分子在皮肤各层(如角质层、表皮和真皮)中的分布和浓度。该法能够精确到皮肤的微观结构层面,且无需对样本染色或使用标记物,可直接观察自然状态下的样本。

透皮吸收主要用来检测功效成分或有害成分的透皮吸收速率、渗透量等,为产品的开发和改进提供依据。化妆品成分透皮吸收的研究不仅关系到产品效果,更涉及到用户健康和安全。因此,这类研究对化妆品的开发和市场推广是不可或缺的。

保湿成分如透明质酸和甘油等,其主要作用是帮助皮肤保持水分,从而减少皱纹和提升皮肤整体健康。通过研究这些成分的透皮吸收情况,可以确定它们是否有效到达皮肤角质层。而抗老化产品通常含有如视黄醇(维生素A)、抗氧化剂(如维生素C、E)等成分,这些成分需要渗透到皮肤较深层,才能有效刺激胶原蛋白的生成和修复受损细胞。防晒霜中的紫外线过滤剂(如二氧化钛和氧化锌)要在皮肤表面形成保护层,阻挡或吸收紫外线,而不是被皮肤吸收。研究这些成分的透皮吸收以确保它们不会进入体循环,从而避免潜在的系统性副作用。

在各种透皮理论的基础上,选择合适的配方并制定有效的促渗方案,通过相应检测技术评估化妆品功效成分的透皮吸收,进而开发出具有理论支持和实验数据验证的产品。

参考文献:

- 程祥,赵玉云,邵安良,等.含银敷料的表征和银的体外释放实验方法研究及其应用[J].药物分析杂志,2015,35(03):491-499.DOI:10.16155/j.0254-1793.2015.03.022.

- 孔雪,聂鹏举,何文丹,等.三维重组人工皮肤模型在化妆品安全性评价中的应用[C]//中国香料香精化妆品工业协会.第十一届中国化妆品学术研讨会论文集.中国化妆品创新协同中心/北京市植物资源研究开发重点实验室/北京工商大学理学院化妆品系;,2016:8.

- 林婕,何聪芬,董银卯.化妆品功效成分的透皮吸收机理[J].日用化学工业,2009,39(04):275-278.DOI:10.13218/j.cnki.csdc.2009.04.017.

- 刘沿,胡小垒,许可洪,等.经皮给药系统皮肤模型的研究进展[J].中国比较医学杂志,2024,34(02):122-128.

- 杨曼丽,周明月,胡雪情,等.化妆品经皮渗透研究进展——评价方法及促渗技术[J].日用化学工业,2020,50(11):793-798.

- 张红,张华,张伟.促进药物透皮吸收方法研究进展[J].辽宁中医药大学学报,2015,17(08):101-104.DOI:10.13194/j.issn.1673-842x.2015.08.033.

- 张静姝,王言之.透皮吸收实验推导皮肤吸收值的规范化研究[J].毒理学杂志,2021,35(01):1-4.DOI:10.16421/j.cnki.1002-3127.2021.01.001.

- Abd E ,Namjoshi S ,Mohammed H Y , et al.Synergistic Skin Penetration Enhancer and Nanoemulsion Formulations Promote the Human Epidermal Permeation of Caffeine and Naproxen[J].Journal of Pharmaceutical Sciences,2016,105(1):212-220.

- Kreilgaard M .Influence of microemulsions on cutaneous drug delivery[J].Advanced Drug Delivery Reviews,2002,54(S1):S77-S98.

- Li Q ,Wang Y ,Guo Q , et al.Nanostructured lipid carriers promote percutaneous absorption and hair follicle targeting of tofacitinib for treating alopecia areata.[J].Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society,2024,372778-794.